26/01/14〜26/02/06 開催

アカデミック・スキルズ プレゼンテーションコンペティション

毎週、日吉の学生たちが来往舎の一室に集まり、論文執筆に励んでいたのをご存知でしょうか?慶應義塾大学教養研究センターでは、学部横断的な科目として「アカデミック・スキルズ」を設置し、共に考え、調査を行い、問い論ずるレッスンを行っています。

今回のコンペティション企画では、授業参加者の代表たちが、自らのリサーチ結果を紹介し、オーディエンスの前で大いに論じます。ぜひその成果の目撃者となり、質疑応答や賞の審査に加わってください。

「アカデミック・スキルズ」科目の詳細はこちらからご覧ください

「アカデミック・スキルズ」履修者・関係者でなくとも、研究発表や論文執筆に興味がある方は、誰でも来場できます。2026年度の履修を考えている方には、授業の雰囲気を知るきっかけになるでしょう。ぜひ見学にいらしてください。

26/01/14〜26/02/06 開催

アカデミック・スキルズ座談会・講評会企画

知の技法をめぐる新春対談ー学術スキルから思考のアートへー

知の技法をめぐる新春対談ー学術スキルから思考のアートへー

爆弾のような問いから、新たな年の「知の航海」を始めてみたいと思います。アカデミック・スキルズとは、論文作法を教えることが「すべて」なのでしょうか?例えば、翻訳や書評、ブックトークや辞書愛好、編集や創作、冒険の記録や風景の撮影、朗読や演劇パフォーマンス、書籍渉猟や本棚作りなど、論文執筆そのものではないけれど、思考の始まり、知の原風景に関わる動きが、私たちの日常には溢れています。

若澤と片山が担当する木曜2限「アカデミック・スキルズ」クラスでは、「クリティカル」から「クリエイティブ」への動きを主眼に、「考える」ことと「一緒につくる」ことを連携して活動してきました。その足跡を対談形式で振り返り、履修メンバーも加わり、各学生の制作成果も共有します。クラス参観のような気分で、学生から教員の皆様まで、さまざまな方の来場をお待ちしております!

26/01/14〜26/01/30 開催

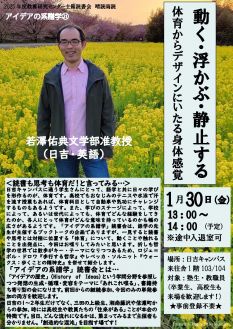

読書会 晴読雨読 アイデアの系譜学 第21回

動く・浮かぶ・静止する 体育からデザインにいたる身体感覚

読書も思考も体育だ!と言ってみる…

日吉キャンパスに通う学生さんにとって、語学と共に日々の学びを形作るのが、体育です。高校でもおなじみのテニスや水泳で汗を流す授業もあれば、体育科目として自動車や気功にチャレンジするものもあるようです。また、学びのステージによって、学校によって、あるいは世代によっても、体育でどんな経験をしてきたのか、各人にとって体育がどんな意味を持っているのかも幅の広さがあるようです。「アイデアの系譜学」読書会は、語学の先生が主催するブックトークの企画でありますが、一見すると読書や思考とは対極に位置する「体育」について、動くことや触れることを出発点に、今回はお喋りしてみたいと思います。折しも哲学の世界では散歩がキー・テーマになりつつあるため、ロジェ=ポル・ドロワ『歩行する哲学』やレベッカ・ソルニット『ウォークス:歩くことの精神史』を併せて紹介します。

26/01/14〜26/02/03 開催

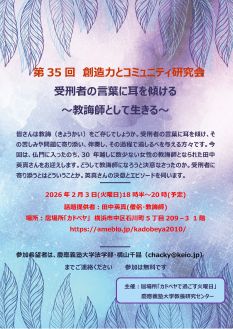

創造力とコミュニティ研究会35 受刑者の言葉に耳を傾ける~教誨師として生きる~

皆さんは教誨師(きょうかいし)をご存じでしょうか。受刑者の言葉に耳を傾け、その苦しみや問題に寄り添い、伴奏し、その過程で道しるべを与える方々です。今回は、仏門に入ったのち、30年越しに数少ない女性の教誨師となられた田中英真さんをお迎えします。どうして教誨師になろうと決意なさったのか。受刑者に寄り添うとはどういうことか。英真さんの決意とエピソードを伺います。

日時:2026年2月3日(火)18:30~20:00(予定)

話題提供者:田中英真(僧侶・教誨師)

会場:居場所「カドベヤ」横浜市中区石川町5丁目209-3 1階

https://ameblo.jp/kadobeya2010/

参加ご希望の方は、法学部・横山千晶教授宛 chacky@keio.jp にご連絡ください。

26/01/06〜26/02/02 開催

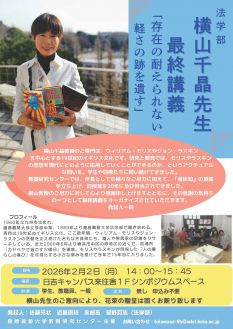

横山千晶先生 最終講義「存在の耐えられない軽さの跡を遺す」

横山千晶教授のご専門は、ウィリアム・モリスやジョン・ラスキンを中心とする19世紀のイギリス文化です。研究と教育では、モリスやラスキンの思想を現代にどのように応用していくことができるのか、というアクチュアルな問いを、学生や同僚たちに問い続けてきました。

教養研究センターでは、所長としての様々なご尽力に加えて、「身体知」の授業を立ち上げ、同授業を20年に及び担当されてきました。

横山教授のご尽力に対して心より感謝申し上げますとともに、その感謝の気持ちの一つとして最終講義をオーガナイズさせていただきます。

発起人一同

26/01/06〜26/01/27 開催

創造力とコミュニティ研究会34 自分の生き方を自分で選ぶ~野生とともに生きる~

ひきこもりの経験を経て、西伊豆で猟師という生き方を選んだ保苅優雅さん。

2022年に第16回目の「創造力とコミュニティ研究会」の講師としてお迎えしました。野生と向き合い、命をいただく営みを通して、イノシシやシカのジビエを届ける仕事を始めたのは、「自分の生き方を自分で選ぶ」決断でもありました。

あれから3年。自然との向き合い方や、働き方・生き方の価値観が大きく揺れ動く中で、どんな日々を過ごし、何を大切にしてきたのでしょうか。

社会の枠にとらわれず、野生とともに生きるという選択の先に見えてきたもの。自然との共存、そしてこれからの暮らしや生き方について、素直に語っていただきます。

日時:2026年1月27日(火)18:30~20:00(予定)

話題提供者:保苅優雅氏 (西伊豆ジビエフード 代表)

会場:居場所「カドベヤ」横浜市中区石川町5丁目209-3 1階

https://ameblo.jp/kadobeya2010/

参加ご希望の方は、法学部・横山千晶教授宛 chacky@keio.jp にご連絡ください。

26/01/06〜26/01/21 開催

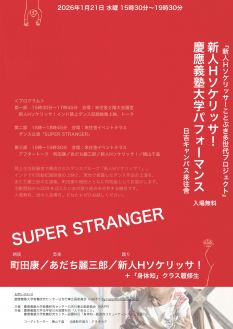

【HAPP企画】「新人Hソケリッサ!ことぶき多世代プロジェクト」SUPER STRANGER新人Hソケリッサ!慶應義塾大学パフォーマンス

新人Hソケリッサ!慶應義塾大学パフォーマンス

<プログラム>

15:30〜17:45 会場:来往舎2階大会議室

新⼈Hソケリッサ!インド路上ダンス記録映像上映、トーク

18:00〜18:45 会場:来往舎イベントテラス

ダンス公演「SUPER STRANGER」

19:00〜19:30 会場:来往舎イベントテラス

アフタートーク 町田康/あだち麗三郎/新人Hソケリッサ!/横山千晶

路上生活経験者で構成されたダンスグループ「新人Hソケリッサ!」。

インドでの活動記録映像の上映と、現地で披露したダンス作品の上演を、あだち麗三郎の生演奏、町田康の朗読とともに特別版としてお届けします。

活動開始から20年を迎えたいまの取り組みを共有する機会です。入場無料、途中退場可。どたなもぜひお越しください。

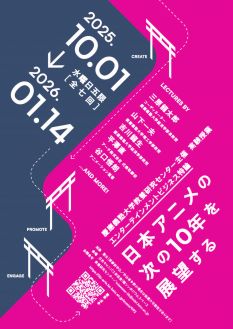

25/03/31〜26/01/31 開催

実験授業「エンターテインメントビジネス特論:日本アニメの次の10年を展望する」(全7回)

<授業概要>

日本のアニメ産業は過去10年で2倍の規模となり、3兆円を超える産業になりました。そして、いくつかの課題を持ちながらもそれを取り巻く環境からさらに拡大していくことが見込まれています。本授業では、クリエイション・テクノロジー・国際化・ファイナンスをキーワードに、最前線で活躍する業界人をゲストに招いて最新のアニメビジネスの環境と展望を学びます。

<スケジュール>

各回とも5限(16:30~18:00)

2025年10月1日(水)アーチ株式会社代表取締役 平澤直氏特別講演

※アニメーション監督の谷口悟朗氏を始めとしたアニメ業界ゲスト講義を3回程度、研究者による講義を2回程度予定

2026年1月14日(水)総合討論(三原龍太郎・平澤直・山下一夫・吉川龍生)

<その他>

・全7回分を事前申込

・定員120名

・対面のみ

こちらからお申込みください

4月2日(水)午前10時から申込受付を開始いたします

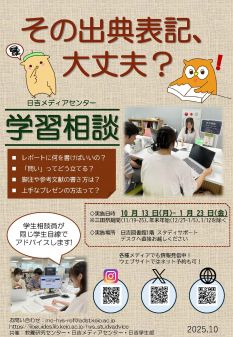

25/10/14〜26/01/23 開催

「学習相談」日吉図書館で実施中!

「学習相談」とは、学習相談員(学部2年生以上)が、レポート作成やプレゼンの方法についてアドバイスを行う活動です。

レポートの書き方やプレゼンの基本について、先輩学生がサポートする窓口です。

困ったときは気軽に相談にお越しください。

●詳細:https://libguides.lib.keio.ac.jp/hys_studyadvice

10月13日(月)〜1月23日(金) 平日午後

※三田祭期間(11/19‐11/25)、冬休み(12/27‐1/5)はお休みです

●利用方法:窓口へ直接お越しください。WEBからの予約も可能です。

<質問例>

・レポートのテーマはどうやって決めればいい?

・レポートと感想文の違いって何!?

・「いい」論文ってどんなの?

・引用の書き方を教えて!

・伝わるプレゼンの基本を知りたい!

※レポートの代筆や添削は行いません。

■学習相談員ってどんな人?

教養研究センター設置科目「アカデミック・スキルズ」を過去に履修した学部2-4年生・大学院生が担当しています。

アカデミック・スキルズは、学部共通科目、1クラスを3名の教員が担当する少人数ゼミ形式の授業で、履修者は年度末に論文提出とそのプレゼンテーションが課されます。

学習相談員は、その中で、論文の書き方やマナー、問題解決の方法(情報収集→読み方→情報のまとめ方→仮説構築)、プレゼンの手法(発表態度、レジュメ、パワーポイントの作り方)等を身につけました。

さらに、2008年度から実施している学習相談の活動を通して、学習相談員の先輩から後輩にその技術と知識を引き継ぎながら、高めています。

※本活動は、教養研究センター、日吉メディアセンター、日吉学生部の共催により実施しています。

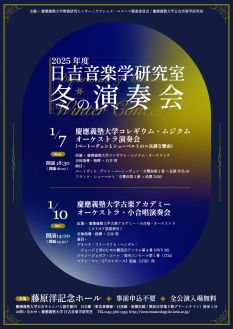

25/11/20〜26/01/10 開催

日吉音楽学教室 冬の演奏会

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム オーケストラ演奏会《ベートーヴェンとシューベルトのニ長調交響曲)

慶應義塾大学古楽アカデミー オーケストラ・小合唱演奏会

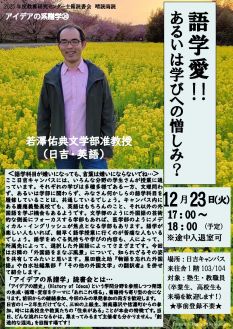

25/12/09〜25/12/23 開催

読書会 晴読雨読 アイデアの系譜学 第20回

語学愛!! あるいは学びへの憎しみ?

語学科目が嫌いになっても、言葉は嫌いにならないでね…

ここ日吉キャンパスには、いろんな分野の学生さんが授業に通っています。それぞれの学びは多種多様である一方、文理問わず、あるいは学部に関わらず、みなさん何かしらの語学科目を履修していることは、共通しているでしょう。キャンパス内にある慶應義塾高校でも、英語はもちろんのこと、それ以外の外国語を学ぶ機会もあるようです。文学部のように外国語の芸術的な側面にフォーカスする学部もあれば、医学部のようにメディカル・イングリッシュが焦点となる学部もあります。語学が楽しい人もいれば、朝早く語学授業に行くのが苦痛な人もいるでしょう。語学をめぐる気持ちや学びの内容も、人によって、所属先によって、選択した外国語によってさまざまです。今回はお隣の「外国語をまなぶ風景」について、知られざるその姿を共有してみたいと思います。黒田龍之助『物語を忘れた外国語』や白水社編集部『「その他の外国文学」の翻訳者』を併せて紹介します。

25/11/27〜25/12/19 開催

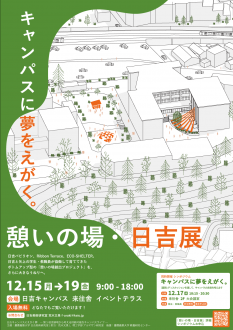

展覧会・シンポジウム「憩いの場・日吉展」

2022年度から日吉と矢上の教職員・学生が協働して目指してきた日吉キャンパス北部エリアの活性化。日吉キャンパス北部に建築した3つの「憩いの場」のプロトタイプ—日吉パビリオン、Ribbon Terrace、ECO-SHELTER—や、これまで日吉キャンパスを中心に行ってきた講演やワークショップなどの活動をまとめた展覧会を開催いたします。

12/17(水)18:15~開催のシンポジウムでは、これまで日吉キャンパス全体を担当されてきた奥田暁代理事をお迎えし、これまでとこれからの「憩いの場・日吉」について考えます。

展覧会・シンポジウムの詳細、お申し込みはこちら

25/10/10〜25/12/17 開催

教養の一貫教育vol.12 舞踏家・小林嵯峨による舞踏ワークショップ「こころ」

遠いからだの記憶、痕跡をたどる。

人の「こころ」はどこにあるのだろう?舞踏は何からはじまる?「こころ」から? 「からだ」から?「かたち」はあるの?

土方巽の舞踏に現れるさまざまな異形な「かたち」は水槽の底に澱のように留まって屈まっている、泥に入ってかたちづくられた「かたち」である。

「かたち」になろうとして崩れ、崩れてはまた「かたち」になろうとする、無時間という時間のなかで始まりも終わりもなくかたちづくられていく、鳥、馬、牛、花、植物、老婆、マヤ、ニワトリ、幽霊

――それらの「かたち」。

「かたち」は「いのち」を内包し、いのちがかたちに追いすがり、かたちがいのちに追いすがる。

■お申し込み方法

お申込みはこちら

※申込者多数の場合選考を行い、結果をお知らせいたします。

*本企画は録画され、教養研究目的に限って利用されることがあります。

*Tシャツ・ジャージなど体を動かしやすい服装で参加してください。更衣室を用意します。

25/10/08〜25/12/12 開催

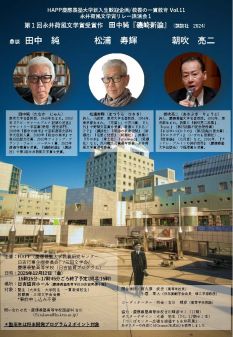

【HAPP企画】慶應義塾大学新入生歓迎企画/教養の一貫教育Vol.11

永井荷風文学賞リレー講演会1

第1回永井荷風文学賞受賞作 田中純『磯崎新論』(講談社2024)

開会挨拶:阿久澤武史(高等学校長)

小菅隼人 (日本演劇学会会長・理工学部教授)

コーディネーター・司会:古川晴彦(高等学校教諭)

25/11/06〜25/12/06 開催

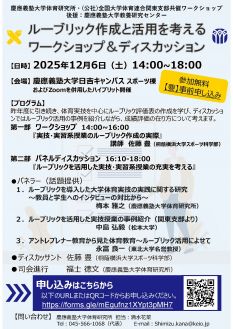

ルーブリック作成と活用を考える ワークショップ&ディスカッション

【プログラム】

昨年度に引き続き、体育実技を中心にルーブリック評価表の作成を学び、ディスカッションではルーブリック活用の事例を紹介しながら、成績評価の在り方について考えます。

第一部ワークショップ 14:00~16:00 『実技・実習系授業のルーブリック作成の実際』

講師:佐藤 豊(桐蔭横浜大学スポーツ科学部)

第二部パネルディスカッション 16:10~18:00

『ルーブリックを活用した実技・実習系授業の充実を考える』

●パネラー(話題提供)

1.ルーブリックを導入した大学体育実技の実践に関する研究~教員と学生へのインタビューの対比から~

梅本雅之(慶應義塾大学体育研究所)

2.ルーブリックを活用した実技授業の事例紹介(関東支部より)

中島弘毅(松本大学)

3.アントレプレナー教育から見た体育教育~ルーブリック活用によせて

永富良一(東北大学名誉教授)

●ディスカッサント:佐藤 豊(桐蔭横浜大学スポーツ科学部)

●司会進行: 福士徳文(慶應義塾大学体育研究所)

こちらよりお申込みください。

25/11/17〜25/12/03 開催

音のAIを知り人間を知ろう

「情報の教養学」では、「情報の光と影」に焦点を当て、情報の利用によるメリットやデメリットと共に、情報技術に関わる将来について、様々な分野の一流の講師に講演いただいています。

2025年12月3日には、高道慎之介先生(慶應義塾大学理工学部情報工学科准教授)による「音のAIを知り人間を知ろう」と題した講演会を開催いたします。是非、ご参加ください。

音は単なる波ですが、我々はそれに人間性や芸術性を見出して人生を豊かにしています。昨今では音を理解するAIが現れ、人間性や芸術性を膨らませています。本講演では、音AIは何をできるのか、音AIは何をしているのか、それらと対照させて、人間は何を行っているのかに関する研究を紹介します。

お申し込みはこちら

25/10/17〜25/11/05 開催

【講演動画を公開しています】AI×アテンション・エコノミーと人間の尊厳――SNSはあなたを幸福にしていますか?――

「情報の教養学」では、「情報の光と影」に焦点を当て、情報の利用によるメリットやデメリットと共に、情報技術に関わる将来について、様々な分野の一流の講師に講演いただいています。

2025年11月5日には、山本龍彦先生(慶應義塾大学大学院法務研究科教授、同大学X Dignityセンター共同代表)による「AI×アテンション・エコノミーと人間の尊厳――SNSはあなたを幸福にしていますか?――」と題した講演会を開催いたします。

是非、ご参加ください。

多くのSNSは無料で利用できますが、実はかけがえのない時間やアテンションを「支払って」います。「アテンション・エコノミー」と呼ばれるこの経済モデルの裏側でAIがどう使われているのかを概説したうえ、人間の尊厳の観点から、このモデルの功罪を皆さんと一緒に考えてみようと思います。

お申込みはこちら

25/09/25〜25/10/22 開催

【講演動画を公開しています】使いやすいユーザインタフェースのデザインを理論的に研究する

「情報の教養学」では、「情報の光と影」に焦点を当て、情報の利用によるメリットやデメリットと共に、情報技術に関わる将来について、様々な分野の一流の講師に講演いただいています。

2025年10月22日には、山中祥太氏(LINEヤフー株式会社DS統括本部 LINEヤフー研究所上席研究員)による「使いやすいユーザインタフェースのデザインを理論的に研究する」と題した講演会を開催いたします。是非、ご参加ください。

使いやすいウェブページやアプリをデザインすることは、利用者とIT企業の双方にとって重要です。私はIT企業でデザインを理論的に研究する仕事をしており、この講演ではその研究過程と成果を紹介します。また大学入学共通テスト「情報I」で出題された問題を例に、デザインを研究することの面白さを解説します。

お申込みはこちら